a) Gesetzliche Rahmenbedingungen: Reichstagswahlrecht

Das Wahlgesetz des Norddeutschen Bundes vom 31. 5. 1869 (wesentliche Novellierungen: 27. 2. 1871 Einbezug der süddeutschen Staaten; 1. 12. 1873 Einbezug von Elsaß-Lothringen), (1)(1) Text des Wahlgesetzes u. a. abgedruckt bei: Ernst Rudolf Huber (Hrsg.), Dokumente zur Deutschen Verfassungsgeschichte, Bd. 2, Stuttgart 1965, S. 225 f. – Zur Diskussion über das Wahlrecht vgl. die ausführlichen Literaturhinweise bei: Gerhard A. Ritter (unter Mitarbeit von Merith Niehuss), Wahlgeschichtliches Arbeitsbuch, Materialien zur Statistik des Kaiserreichs 1871-1918, München 1980, S. 193-196. das nahezu unverändert bis zum Ende des Kaiserreichs Gültigkeit behielt, sah die Anwendung einer besonderen Variante des Mehrheitswahlrechts (&rdquot;germanische Mehrheitswahl“) (2)(2) Zu Grundtypen und allgemeinen Wirkungsweisen von Wahlsystemen vgl. u. a.: Bernhard Vogel/Dieter Nohlen/ Rainer-Olaf Schultze, Wahlen in Deutschland, Theorie – Geschichte – Dokumente 1848-1970, Berlin/New York 1971, S. 26-65; Werner Kaltefleiter/Peter Nißen, Empirische Wahlforschung, München/Wien/Zürich 1980, S. 36-72 (Literaturhinweise: S. 209-212). für die Wahlen in den insgesamt 397 festgelegten Reichstagswahlkreisen vor. Erhält keiner der Kandidaten in einem Wahlkreis bei der Hauptwahl (1. Wahlgang) die absolute Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen, muß eine Stichwahl (2. Wahlgang) stattfinden, bei der nur noch die beiden Kandidaten zugelassen werden, die bei der Hauptwahl die meisten Wählerstimmen erhalten haben. In der Stichwahl führt die Beschränkung auf zwei Kandidaten automatisch dazu, daß einer der Kandidaten die absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen auf sich vereinen kann. Die sozialdemokratische Partei mußte sich langfristig besonders mit drei Folgen des Reichstagswahlrechts auseinandersetzen. (3) (3) Zum Zusammenhang zwischen Wahlrecht und Parteien im allgemeinen Kontext der deutschen Parteiengeschichte vgl.: Gerhard A. Ritter, Die deutschen Parteien 1830-1914, Parteien und Gesellschaft im konstitutionellen Regierungssystem, Göttingen 1985, S. 33-42 (dort auch weiterführende Literatur).

Kompromißfähigkeit

Politische Gruppen bzw. Parteien, die innerhalb eines solchen Wahlsystems wählbar und mehrheitsfähig sein wollen, müssen zumindest für die Wahlen in umstrittenen Wahlkreisen die Zusammenarbeit mit den politischen Konkurrenten suchen und ggf. programmatische und – in unserem Zusammenhang besonders wichtig – personelle Kompromisse schließen. Seit sich die sozialdemokratische Partei an den Reichstagswahlen beteiligte, entbrannte stets neu die Diskussion über die Taktik (hier vor allem: über die Stichwahltaktik) bei den Wahlen. (4) (4) Zum „Dilemma der Stichwahlen“ und seinen Folgen für die sozialdemokratische Partei vgl. u. a.: Erich Matthias/Eberhard Pikart (Bearb.), Die Reichstagsfraktion der deutschen Sozialdemokratie 1898-1918, Teil 1, Düsseldorf 1966, S. XXI-L; Axel Misch, Das Wahlsystem zwischen Theorie und Taktik, Zur Frage von Mehrheitswahl und Verhältniswahl in der Programmatik der Sozialdemokratie bis 1933, Berlin 1974, S. 139-146. – Die wichtigsten Ausschnitte aus den einschlägigen Debatten der zeitgenössischen SPD-Parteitage finden sich unter dem Begriff „Stichwahlbeteiligung“ gesammelt bei: Wilhelm Schröder, Handbuch der sozialdemokratischen Parteitage von 1863 bis 1909, München 1910; ders., Handbuch der sozialdemokratischen Parteitage von 1910 bis 1913, München 1917. Während vor allem bei den Wahlen zu kommunalen Parlamenten, aber ebenso zu regionalen Parlamenten (insbesondere zu den süddeutschen Landtagen) im wachsenden und erfolgreichen Maße Absprachen mit den bürgerlichen Parteien getroffen wurden, konnte sich die Partei erst spät und dann auch nur begrenzt auf nationaler Ebene zu einer solchen Taktik durchringen. Die Kosten der Kompromißfähigkeit schienen bis zum Ende des Kaiserreichs der Partei weit höher als die Erträge durch den Gewinn zusätzlicher parlamentarischer Mandate. Das sogenannte „Dämpfungsabkommen“ (5) (5) Zum „Dämpfungsabkommen“ vgl. u. a.: Jürgen Bertram, Die Wahlen zum Deutschen Reichstag vom Jahre 1912, Düsseldorf 1964, S. 224 ff.; Erich Matthias/Eberhard Pikart, Reichstagsfraktion, S. XLIIIL; Dieter Grob, Negative Integration und revolutionärer Attentismus, Die deutsche Sozialdemokratie am Vorabend des Ersten Weltkrieges, Frankfurt a. M./Berlin/Wien 1973, S. 265-289. mit der Fortschrittspartei bei den Stichwahlen von 1912 blieb innerhalb der Partei wohl heftig umstritten, stellte aber zweifellos einen wichtigen Schritt der Partei auf dem Weg zu jener grundsätzlichen Kompromißfähigkeit dar. Dieses Abkommen signalisierte zugleich umgekehrt die beginnende Bereitschaft der bürgerlichen Parteien – zumindest ihrer demokratisch-liberalen Ausrichtung – auch bei den nationalen Reichstagswahlen nicht nur wie bisher mit den anderen bürgerlichen Parteien, sondern auch mit der sozialdemokratischen Partei, die 1912 schon die stärkste Reichstagsfraktion stellte, Kompromisse zu suchen und sogar suchen zu müssen. Das „Dämpfungsabkommen“ demonstrierte innerparteilich zugleich die (wachsende) Stärke des zentralen SPD-Parteivorstands in Berlin gegenüber nachgeordneten Parteiinstanzen; hier konnte auf spektakuläre und in diesem Umfang erstmalige Weise – mit dem Anspruch dem „Gesamtwohl“ der Partei zu dienen – das „Einzelwohl“ der Wahlkreisorganisationen, die zumindest grundsätzlich in ihrer Wahlkampfführung autonom waren, beschnitten werden: welcher sozialdemokratische Kandidat in der Stichwahl seine Chancen auf Mandatsgewinn wahrnehmen durfte oder nicht, wurde durch den Parteivorstand festgelegt.

Personalisierung der Politik

Das Mehrheitswahlsystem, in dem in der Regel nur ein einziger Repräsentant der jeweiligen politischen Richtung kandidiert, führt zu einer starken Personalisierung der Politik. Politische Gruppen bzw. Parteien, die innerhalb eines solchen Wahlsystems wählbar und mehrheitsfähig sein wollen, müssen zumindest bei Wahlen in umstrittenen Wahlkreisen schon bei der Nominierung des Kandidaten darauf achten, daß dieser Kandidat nicht nur für die eigene (Stamm-)Wählerschaft, sondern auch für andere Wählerschaften wählbar und damit potentiell mehrheitsfähig ist. Sucht man nach strukturellen Einflußfaktoren bei der Auswahl sozialdemokratischer Kandidaten, dann gewinnt neben der Struktur der Partei- und Gewerkschaftsorganisation im Wahlkreis zunehmend die Struktur der sozialdemokratischen Wählerschaft im besonderen und die der Gesamtwählerschaft im allgemeinen an Bedeutung. Diese strukturellen Affinitäten bei der Kandidatennominierung begründen auch den hohen Erklärungswert der Faktoren „Region“ und „Ort“ bei der Analyse der Sozialstruktur der sozialdemokratischen Reichstagskandidaten.(6) (10) Vgl. Wilhelm Heinz Schröder, Probleme und Methoden der quantitativen Analyse von kollektiven Biographien, Das Beispiel der sozialdemokratischen Reichstagskandidaten 1898-1912; in: Heinrich Best/Reinhard Mann (Hrsg.), Quantitative Methoden in der historisch-sozialwissenschaftlichen Forschung, Stuttgart 1977, S. 107-109. – Dies spiegelt sich z. B. besonders deutlich in der hohen Wahlkreisbindung der sozialdemokratischen Reichstagskandidaten wieder: 1898 kandidierten mehr als 44 % und 1912 schon mehr als 46 % in ihrem Heimatwahlkreis.

Bei allgemeiner und direkter Wahl mit – zumindest prinzipiell – geheimer Abstimmung war wahlberechtigt jeder männliche Deutsche,

- der in einem deutschen Bundesstaat seinen Wohnsitz hatte (und nur an diesem Wohnsitz war er wahlberechtigt),

- der mindestens 25 Jahre alt war,

- der nicht aktiv im Heer und bei der Marine diente,

- der nicht unter Vormundschaft oder Kuratel stand,

- über dessen Vermögen nicht der Konkurs oder Fallitzustand gerichtlich eröffnet worden war,

- der keine Armenunterstützung aus öffentlichen oder Gemeindemitteln bezog oder im letzten der Wahl vorhergegangenen Jahr bezogen hatte und

- dem in Folge rechtskräftiger Erkenntnis die staatsbürgerlichen Rechte nicht entzogen worden waren.

Wählbar zum Abgeordneten bzw. nominierbar als Reichstagskandidaten im ganzen Reichsgebiet war jeder männliche Deutsche, der die Voraussetzungen des aktiven Wahlrechts erfüllte (Ausnahme: Militärpersonen waren wählbar, aber nicht wahlberechtigt) und einem Bundesstaate mindestens ein Jahr angehörte. Auch diese gesetzlichen Bestimmungen für die Ausübung des aktiven und passiven Wahlrechts hatten gravierende Folgen für die Auswahl der sozialdemokratischen Reichstagskandidaten:

- Nur Kandidaten männlichen Geschlechts konnten in den Reichstagswahlkreisen als Kandidaten nominiert werden; erst die Landtagswahlen bzw. die Wahlen zur deutschen Nationalversammlung zu Beginn der Weimarer Republik gewährten zum ersten Mal in Deutschland auch den Frauen das aktive und passive Wahlrecht. Mithin enthält das vorliegende Handbuch nur „Männer“-Biographien; die inhaltlichen und methodischen Probleme, die sich aus der Festlegung einer „Frauen-Normal-Biographie“(7)(7) Vgl. Rene Levy, Der Lebenslauf als Statusbiographie, Die weibliche Normalbiographie in makrosoziologischer Perspektive, Stuttgart 1977. – Siehe unten die Bemerkungen zur Reichstagskandidaten-Normalbiographie. ergeben, stellten sich daher für das Handbuch nicht.

- Die besonders in Preußen praktizierte Kriminalisierung und drakonische Bestrafung sogenannter „politischer Vergehen“ von Sozialdemokraten sorgte nicht nur bei vielen Kandidaten für ein langes Vorstrafenregister, sondern führte auch in einer Reihe von Fällen, wo bei besonders „schweren“ Vergehen (z. B. Majestätsbeleidigung) auch die staatsbürgerlichen Ehrenrechte vorübergehend aberkannt wurden, zum zwangsweisen Verzicht auf eine offizielle Reichstagskandidatur (z. B. in den Fällen der Bergarbeiterführer Ludwig Schröder und Johann Meyer nach dem „Essener Meineidsprozeß“)(8)(8) Vgl. zu Johann Meyer: Vorwärts, 13. 1. 1898; zu Ludwig Schröder: Vorwärts, 20. 5. 1914. oder zur Aberkennung des Reichstagsmandats z. B. im besonders tragischen Fall des Magdeburger Redakteurs Albert Schmidt).(9)(9) Vgl. zu Albert Schmidt: Vorwärts, 17. 10. 1898.

- Auch die Sozialfürsorge-Klausel des Wahlrechts führte wahrscheinlich in einer Reihe von Fällen zum Verzicht auf eine Reichstagskandidatur. Dies dürfte besonders die Kandidaten in Wahlkreisen mit geringer sozialdemokratischer Stimmenzahl betroffen haben; diese Kandidaten gerieten durch Boykott, Aussperrung, Geldstrafen etc. schnell in wirtschaftliche Not und mußten daher die öffentliche Armenunterstützung beanspruchen. Das exakte Ausmaß der Betroffenheit läßt sich allerdings nicht bestimmen, da solche Fälle – angesichts der geringen Bedeutung der Reichstagskandidaten in solchen Wahlkreisen – keinen publizistischen Niederschlag fanden. Diese Klausel konnte aber gelegentlich auch einen Reichstagskandidaten in einem aussichtsreichen Wahlkreis treffen: z. B. im Falle des Zigarrenfabrikanten Wilhelm Hugo, der für den langwierigen Krankenhausaufenthalt von Ehefrau und Kind Armenfürsorge beantragen mußte und sich damit um seine Kandidatur und seine gute Aussicht auf ein Reichstagsmandat brachte.(10)(10) Vgl. zu Wilhelm Hugo: Vorwärts, 12. 8. 1904.

Passive Wahlkreisgeometrie

Das Reichstagswahlgesetz sah grundsätzlich eine Wahlkreisgeometrie nach der Bevölkerungszahl der einzelnen Bundesländer vor. Die Gliederung des Deutschen Reichs in Reichstagswahlkreise wurde auf der Grundlage der letzten Volkszählungen in den 1860er Jahren vorgenommen; danach sollte in jedem Bundesland auf ca. 100 000 Einwohner (d. h. auf ca. 20 000 Wahlberechtigte) 1 Reichstagswahlkreis entfallen, Verrechnungsüberschüsse von mehr als 50 000 Einwohnern sollten aufgerundet werden. Ausgenommen von diesem Einteilungsprinzip wurden alle kleineren und kleinsten Bundesländer, die jeweils mindestens einen Reichstagswahlkreis zugewiesen erhielten, auch wenn sie unter 100 000 Einwohner zählten. Trotz dieser Begünstigung der kleinen Bundesländer ergab sich bei der Reichstagswahl von 1871 eine insgesamt nur geringe Streuungsbreite der jeweiligen Anzahl der Wahlberechtigten in den einzelnen Wahlkreisen: bei einer durchschnittlichen Zahl der Wahlberechtigten/Wahlkreis von rund 20 000 lagen im Streuungsbereich ± 4 000 Wahlberechtigte drei Viertel aller Wahlkreise (74 %), mit einer Ausnahme lag die Zahl der Wahlberechtigten stets unter 32 000.(11)(11) Vgl. dazu die Tabelle „Die Anzahl der Wahlberechtigten in den Reichstagswahlkreisen“ bei: Gerhard A. Ritter/M. Niehuss, Arbeitsbuch, S. 93.

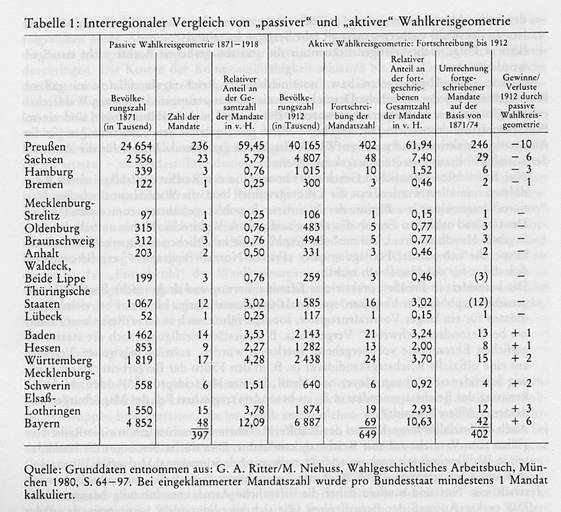

Zwar sah das Wahlgesetz (§ 5 Abs. 3) eine Anpassung der Zahl der Abgeordneten an die steigende Bevölkerungszahl grundsätzlich vor, ließ aber Art und Weise, Notwendigkeit und Zeitpunkt einer solchen Anpassung unbestimmt. Eine solche Anpassung unterblieb jedoch bis zum Ende des Kaiserreichs; die ursprünglich aktiv geplante Wahlkreisgeometrie blieb faktisch passiv. Das Bevölkerungswachstum (im Deutschen Reich von 41 auf 64 Mill.) und die immensen Bevölkerungsverschiebungen, die vor allem durch die Wanderungsbewegungen aus den ländlichen Regionen in die Städte/Großstädte bzw. in die Industrie-, Gewerbe- und Handelszentren ausgelöst wurden, fanden keine Entsprechung durch eine angemessene Form der Wahlkreisgeometrie. Gemessen an dem Bevölkerungsstand, ergaben sich dadurch extreme Disproportionalitäten bei der Reichstagswahlkreiseinteilung für die Zeit von der ersten Wahl 1871 bis zur letzten Wahl im Kaiserreich 1912 (vgl. Tab. 1):

- Auf regionaler Ebene ergaben sich dadurch Benachteiligungen für Preußen (10 Mandate zu wenig), Sachsen (- 6), Hamburg (- 3) und Bremen (- 1) auf der einen Seite und Begünstigungen für Bayern (6 Mandate zu viel), Elsaß-Lothringen (+ 3), Württemberg und Mecklenburg-Schwerin (+ 2) und Baden sowie Hessen (+ 1) auf der anderen Seite.

- Auf Wahlkreisebene ergaben sich dadurch extreme Benachteiligungen der großstädtischen Wahlkreise, 1912 vor allem für Potsdam 10 mit 338 900 Wahlberechtigten, Berlin 6 mit 219 800 Wahlberechtigten sowie die Wahlkreise Hamburg 3, Arnsberg 5 und 6, Potsdam 6, Sachsen 13, Berlin 4, Oberbayern 2, Düsseldorf 4, 5 und 6 mit insgesamt mehr als 100 000 Wahlberechtigten, dagegen extreme Begünstigungen in meist ländlichen Wahlkreisen, vor allem: der kleinste Bundesstaat Schaumburg-Lippe mit nur 10 700 Wahlberechtigten sowie die Wahlkreise Marienwerder 8, Schleswig-Holstein 10, Berlin 1, Waldeck-Pyrmont, Elsaß-Lothringen 4 und 5, Liegnitz 5 sowie Posen 6 und 9 mit insgesamt weniger als 15 000 Wahlberechtigten.

Um diese Disproportionalitäten auszugleichen, hätte es entweder einer adäquaten drastischen Steigerung der Mandatsanzahl von 382 bzw. 397 (1871/74) auf ca. 650 (1912) oder – bei annähernd gleichbleibender Mandatszahl – einer deutlichen regionalen Umschichtung der Mandatszuteilung bedurft. Das Kalkül der politischen Gegner der Sozialdemokratie, durch die passive Wahlkreisgeometrie den wachsenden Erfolg der Sozialdemokraten bei den Reichstagswahlen zumindest bei den Mandatsgewinnen einzuschränken, ging bei den Wahlen im Kaiserreich zunächst weitestgehend, bei der letzten Wahl von 1912 noch überwiegend auf. Zusammen mit Mehrheitswahlsystem, Stichwahltaktik und gouvernementaler Wahlbeeinflussung sicherte die passive Wahlkreisgeometrie eine solide, in der Zeit des Kaiserreichs nie gefährdete parlamentarische Mehrheit der bürgerlichen Parteien im Reichstag. Diese passive Wahlkreisgeometrie ist sowohl von der zeitgenössischen als auch von der wissenschaftlichen Literatur eingehend diskutiert worden(12)(12) Zusammenfassung bei: Axel Misch, Wahlsystem, S. 129-139; auch: Alfred Milatz, Reichstagswahlen und Mandatsverteilung 1871-1918, in: Gerhard A. Ritter (Hrsg.), Gesellschaft, Parlament und Regierung, Düsseldorf 1976, S. 207-223.; in der Folge sollen daher nur einige wenige, in unserem Zusammenhang wichtige Aspekte der Diskussion hervorgehoben werden.

Im Sinne einer erfolgreichen Wahlagitation konnte sich die SPD ein wirksameres Dauerthema kaum wünschen; die Ungerechtigkeit der Wahlkreisgeometrie war evident, die Forderung nach radikaler Reform der Wahlkreisgeometrie oder sogar der Abschaffung des Mehrheitswahlsystems schien von daher gerechtfertigt und konnte vielen Wählern leicht und in wachsendem Maße plausibel gemacht werden. Die explizite Forderung der Partei nach der Einführung eines Verhältniswahlsystems, das für ein „gerechtes“ Verhältnis zwischen der Zahl der Wahlberechtigten und der Zahl der Mandate sorgen sollte, ist von daher nur allzu verständlich und fand entsprechend schon 1891 Eingang in das Erfurter Programm. Besonders nach den „Hottentottenwahlen“ von 1907, wo die Partei statt 115 Mandate nach dem Proportionalwahlrecht tatsächlich nur 43 Reichstagsmandate nach dem bestehenden Mehrheitswahlrecht erreichte, verstärkte sich innerhalb der Partei der Ruf nach Einführung des Verhältniswahlrechts. Dabei wurden allerdings die eigenen Erfolgschancen, die man sich bei der Einführung eines solchen Wahlsystems ausrechnete, in der Partei oft weit überschätzt.(13)(13) Allen voran August Bebel, vgl. u. a.: August Bebel, Die Sozialdemokratie und das Allgemeine Stimmrecht, Berlin 1895; ähnliche Argumente wurden von Bebel in zahlreichen Beiträgen auf den SPD Parteitagen vorgetragen. Anlaß für diese Fehleinschätzung gab in der Regel die unzulässige Umrechnung von relativen Stimmanteilen, die die Partei unter dem herrschenden Mehrheitswahlsystem erreichte, in Mandatszahlen, wie sie durch die erreichten relativen Stimmanteile bei dem geforderten Verhältniswahlsystem erreicht worden wären. Danach hätte die Partei 1912 – bei ihrem besten Wahlergebnis im Kaiserreich – statt tatsächlich 110 immerhin 138 Mandate und somit einen großen, aber keinen erdrutschartigen Wahlsieg errungen. Gegen diese vereinfachte Umrechnung läßt sich eine Reihe von gewichtigen Einwänden formulieren.(14)(14) Vgl.: Axel Misch, Wahlsystem, S. 134 f.; Gerhard A. Ritter, Die Arbeiterbewegung im Wilhelminischen Reich, Die Sozialdemokratische Partei und die Freien Gewerkschaften 1890-1900, 2. Aufl., Berlin 1963, S. 66 f.

Das Ergebnis von 1912 hat die Partei wahrscheinlich nur durch die weitgehende Mobilisierung ihrer potentiellen Wähler und durch das Sammeln selbst der verstreutesten Stimmen durch Zählkandidaturen in aussichtslosen Wahlkreisen erreicht. Hätten die bürgerlichen Parteien – bei Einführung eines Verhältniswahlsystems – eine ebenso weitgehende Mobilisierung ihrer Wähler versucht (z. B. durch Zählkandidaturen in allen Wahlkreisen oder durch die Mobilisierung von Nichtwählern in den sogenannten Hochburgen der Parteien), wäre vermutlich der relative Stimmenanteil der SPD gesunken. Mithin wären für die SPD bei den Wahlen von 1912 auch bei Anwendung eines Proportional-Wahlsystems nur ca. 120 bis 130 Mandate herausgekommen, d. h. kaum mehr als man – bei der erstmals praktizierten Zusammenarbeit mit einer bürgerlichen Partei in den Stichwahlen – unter dem bestehenden Mehrheitswahlrecht erreicht hatte. Im übrigen demonstrierten gerade die Wahlerfolge von 1912, daß die durch die passive Wahlkreisgeometrie beabsichtigte strukturelle Benachteiligung der SPD sich teilweise umgekehrt hatte; nicht nur die bürgerlichen Parteien, wie bisher üblich und wie beabsichtigt, sondern erstmals die Sozialdemokraten konnten mit einer relativ geringen Stimmenanzahl in einer Reihe von kleinen Wahlkreisen die absolute Stimmenmehrheit und das Mandat gewinnen, so daß sich dadurch rechnerisch ein teilweiser Ausgleich zu den „überschüssigen“ Stimmen für den Wahlsieg in den zahlreichen Großwahlkreisen ergab: z. B. in den Wahlkreisen Erfurt 1, Elsaß-Lothringen 3 und 9, Mittelfranken 3, Magdeburg 6, Breslau 11, Hessen 6, Kassel 4 und Sachsen 10, wo weniger als 13 000 Stimmen und im Falle Erfurt 1 sogar nur 8 244 Stimmen für das Erreichen der absoluten SPD-Mehrheit im Wahlkreis genügten.

Die Ausführungen zur „Kompromißfähigkeit“ von Parteien, zur „Personalisierung der Politik“ und zur „passiven Wahlkreisgeometrie“ machen deutlich, wie stark das Reichstagswahlrecht das Verhalten der politischen Parteien und auch die Auswahl ihrer Reichstagskandidaten strukturierte. Ohne genaueren und detaillierteren statistischen Untersuchungen vorgreifen zu wollen, lassen sich hier erste hypothetische Aussagen zu einer der Kernfragen einer jeden kollektiven Biographie und auch eines jeden biographischen Handbuchs treffen: nämlich nach der Repräsentativität der zu untersuchenden bzw. der zu biographierenden Untersuchungsgruppe. Die generelle Hypothese, daß die Sozialstruktur der Reichstagskandidaten unter angebbaren historischen Bedingungen repräsentativ für die Sozialstruktur der sozialdemokratischen Funktionäre insgesamt sein könne, läßt sich nicht bestätigen; dagegen erscheint es wesentlich wahrscheinlicher, daß die Sozialstruktur der Reichstagskandidaten die Sozialstruktur der Führungsgruppen repräsentativ abbildet, insbesondere, daß regionalspezifische Teilgruppen der Reichstagskandidaten als repräsentativ für die jeweilige regionalspezifische Führungsgruppe gelten können. Weitergehende Hypothesen, z. B. repräsentative Rückschlüsse von der Sozialstruktur der Reichstagskandidaten auf die Sozialstruktur der Parteimitgliedschaft (vor allem für die Zeit, für die Erhebungen zur Mitgliederbasis der Partei gänzlich fehlen), werden sich daher auf nationaler Ebene kaum bestätigen lassen; repräsentative Rückschlüsse von der Sozialstruktur regionalspezifischer Teilgruppen der Reichstagskandidaten auf die regionalspezifische Struktur der Parteimitgliedschaft könnten für eine Reihe von Regionen dagegen zulässig und auch nützlich sein. Insgesamt dürfte sich hier deutlich die regionalspezifische Herausbildung der Partei belegen lassen. (15)(15) Vgl. z. B. die zeitgenössischen Erhebungen zur Sozialstruktur der Parteimitgliedschaft, wiedergegeben in: Dieter Fricke, Die deutsche Arbeiterbewegung 1869-1914, Ein Handbuch über ihre Organisation und Tätigkeit im Klassenkampf, Berlin (Ost) 1976, S. 240-273. Im übrigen stellt dies kein besonderes sozialdemokratisches Phänomen dar, sondern gilt in einem noch wesentlich höherem Maße auch für die Entwicklung der bürgerlichen Parteien in Deutschland. Generell wird die deutsche Parteientwicklung durch einen eigentümlichen Regionalismus gekennzeichnet, der durch den in der Reichsverfassung festgeschriebenen Föderalismus noch bestärkt wurde,(16)(16) Zum Regionalismus der deutschen Parteien vgl. zusammenfassend: Gerhard A. Ritter, Parteien 1830-1914, S. 29-33 und öfters. überraschend – zumindest auf dem ersten Blick – erscheint dabei, wie wenig sich selbst eine Partei wie die SPD, die formalorganisatorisch und programmatisch ganz anderen Leitbildern folgte, diesem Regionalismus entziehen konnte.

b) Innerparteiliche Relevanz: SPD und Reichstagswahlen

Innerhalb der politischen Entwicklung des deutschen Kaiserreichs gibt es in unserem Zusammenhang eine erstaunliche Kontinuität; mit Ausnahme der Wahlen von 1878 und 1881, die noch unmittelbar unter dem Eindruck des Sozialistengesetzes stattfanden, ging die Sozialdemokratie bei jeder der übrigen 11 Reichstagswahlen zwischen 1871 und 1918 in irgendeiner Form als Wahlsiegerin hervor.

Selbst die Wahlen von 1907 lassen sich hier noch als „Wahlerfolg“ werten, wenn man die Diskrepanz zwischen vorhergehenden Wahlprognosen (starke Verluste der SPD an Mandaten und an Stimmen) und dem tatsächlichen Wahlergebnis (wohl starke Verluste an Mandaten, aber dennoch Gewinn von 0,25 Mill. Wählerstimmen) bedenkt.

Bei jeder dieser 11 Wahlen konnte man auf nationaler Ebene sowohl absolute Stimmengewinne als auch (mit Ausnahme von 1907) relative Stimmanteilsgewinne vorweisen – ein scheinbar unaufhaltsamer Vorgang, der den politischen Gegnern bald zum Alptraum geriet und den Sozialdemokraten ständig politisches Selbstbewußtsein und den Glauben an den endlichen Sieg der eigenen Sache verlieh. Bedenkt man aber, daß die SPD über 40 Jahre und insgesamt 13 Reichstagswahlen brauchte, um von einer unbedeutenden Splitterpartei mit nur 0,1 Mill. Stimmen zur mit Abstand stärksten Partei mit 4,25 Mill. Stimmen aufzurücken, wird deutlich, wie mühsam und in zäher Kleinarbeit, aber kontinuierlich es der Partei unter den gegebenen Umständen gelang, eine massenhafte Wählerbasis zu gewinnen.

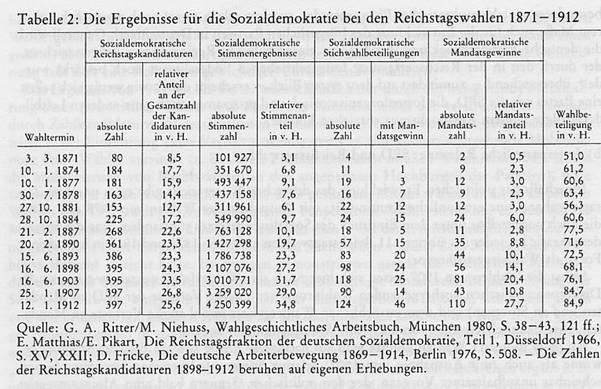

Die Wahlergebnisse der Sozialdemokratie bei den Reichstagswahlen sind bekannt, die wichtigsten statistischen Trends lassen sich anhand der Tab. 2 wie folgt zusammenfassen:

- Die absolute Stimmenzahl steigerte sich von 1871 bis 1912 um das 42fache von 101 927 auf 4 250 399. Die höchsten absoluten Zuwächse liegen für die Wahlen 1912 (+ 991 000), 1903 (+ 903 000) und 1890 (+ 664 000) vor, die höchsten relativen Zuwachsraten bei den SPD-Stimmen liegen seit dem Sozialistengesetz für die Wahlen 1890 (+ 87 %), 1884 (+ 76 %), 1903 (+ 43 %) und 1912 (+ 30 %) vor. Die höchsten relativen Zuwachsraten bei dem Gesamtstimmenanteil der SPD ergaben sich für die Wahlen 1890 (+ 9,6 %), 1912 (+ 5,8 %) und 1903 (+ 4,5 %).

- Der Einfluß der Wahlbeteiligung auf die Wahlergebnisse der SPD läßt sich anhand der Tab. 2 nur schwer ermessen. Die Wahlbeteiligung steigerte sich unregelmäßig von geringen 51,0 % (1871) auf hohe 84,9 % (1912). Dabei lassen sich drei starke Mobilisierungsschübe der Wähler feststellen: Zwischen den Wahlen 1871/1874 (+ 10,2 %), 1884/87 (+ 16,8 %) und 1903/1907 (+ 8,5 %), ebenso wie drei Wahlen mit deutlichem Rückgang der Wahlbeteiligung: 1878/1881 (- 7 %), 1887/90 (- 6 %) und 1893/98 (- 4,4 %). Zweifellos profitierte die SPD von der Mobilisierung immer neuer Wählergruppen stärker als die bürgerlichen Parteien. Nur in zwei markanten Mobilisierungsschüben konnten die bürgerlichen Parteien nahezu gleich stark (1884/1887) bzw. stärker (1903/1907) von der hohen Steigerung der Wahlbeteiligung profitieren. Beide Wahlen, (1887, 1907) wurden durch die Auflösung des Reichstages vorzeitig und mit Absicht herbeigeführt; die starke Mobilisierung und Polarisierung der Wähler wurde insbesondere durch die Ausgabe nationaler Parolen seitens der Regierung und durch intensive antisozialdemokratische Kampagnen der bürgerlichen Parteien erreicht.

Wesentlich klarer, wenn auch ebenfalls anhand der Tab. 2 nicht exakt zu bestimmen, ist der Zusammenhang zwischen der Zahl der Kandidaturen und der Stimmenzahl. Bis 1893 lassen sich Stimmenzuwächse bzw. Stimmenrückgänge teilweise mit der entsprechenden Vermehrung oder Verminderung der SPD-Reichstagskandidaturen erklären. Diese Teilerklärung trifft sicherlich sowohl für die hohen Zuwachsraten 1871/74 (+ 104 Kandidaturen) und 1887/90 (+ 93) und 1881/84 (+ 72) als auch für die beiden absoluten Stimmenverluste 1877/78 (- 18) und 1878/81 (- 10) zu. Entgegen den Gepflogenheiten der bürgerlichen Parteien, im Rahmen des bestehenden Mehrheitswahlrechts nur dort Kandidaten zu nominieren, wo Aussicht auf Gewinn des Mandats bestand, versuchte die SPD seit den 1880er Jahren, eine maximale Zahl von Kandidaten aufzustellen, unabhängig davon, ob sie reale Aussichten auf Gewinn des Mandates hatte oder nicht. Seit dem Tiefpunkt 1881, als in der ersten harten Phase des Sozialistengesetzes in nur 153 Wahlkreisen sozialdemokratische Kandidaten nominiert wurden, wurde das Kandidaturennetz zügig ausgebaut, so daß Ende der 1890er Jahre nahezu alle Wahlkreise im Deutschen Reich mit sozialdemokratischen Kandidaten besetzt waren.

Wie der relative Anteil der Sozialdemokraten an der Gesamtzahl aller Reichstagskandidaten zeigt, beteiligten sich die bürgerlichen Parteien an der Strategie der Zählkandidaturen kaum, ansonsten hätte der relative Anteil der SPD an der Gesamtzahl der Kandidaturen nach maximaler Nutzung der Kandidaturenzahl seit 1898 deutlich unter 23 % absinken müssen. Tatsächlich aber stieg sogar der relative Anteil der sozialdemokratischen Kandidaten bei den Wahlen von 1907 und 1912 noch weiterhin an, d. h. die Zahl der Reichstagskandidaten der bürgerlichen Parteien verringerte sich entsprechend. Dies bestätigt erneut die Vorbehalte gegen die vereinfachte Umrechnung von Gesamtstimmenergebnissen unter dem Mehrheitswahlrecht auf Mandatsgewinne unter einem Proportionalwahlrecht, wie sie schon oben vorgetragen worden sind, und relativiert die Aussage, daß die SPD seit 1890 die stimmstärkste Partei bei den Reichstagswahlen gewesen sei, aber diese Stimmstärke keine angemessene Entsprechung bei der Mandatsstärke gefunden hätte. Typischerweise werden in diesem Zusammenhang in der Literatur Tabellen erstellt, die für jede Partei die für ein Reichstagsmandat „benötigten Stimmen“ bei den stattgefundenen Wahlen zeigen; solche Tabellen haben unter den gegebenen Umständen bestenfalls illustrativen, nicht aber analytischen Wert. (17)(17) Solche Tabellen finden sich z. B. bei: Axel Misch, Wahlsystem, S. 130; Dieter Fricke, Arbeiterbewegung, S. 509.

Nur unter Verweis auf ihre steigende Stimmenzahl konnte die SPD sich bei den Reichstagswahlen stets als Wahlsiegerin fühlen, der Zugewinn an Reichstagsmandaten – und darauf kommt es wesentlich bei allen Wahlen an – hielt sich in Grenzen und erfüllte nur selten die (hochgesteckten) Erwartungen der Partei. Erst ab 1877 hatte die Sozialdemokratie mit 12 Sitzen im Reichstag eine nennenswerte Fraktionsstärke erreicht, die trotz des Sozialistengesetzes bei einigen zahlenmäßigen Schwankungen gehalten werden konnte. Diese Repräsentation war für die Partei in der Phase der Illegalität von höchster Relevanz, der Reichstag konnte als zentrale „Agitationstribüne“ weiterhin genutzt werden und die durch die Immunität vor unmittelbarer politischer Verfolgung geschützte Reichstagsfraktion konnte seit 1880 die Parteileitung in Deutschland übernehmen. (18)(18) Zur Bedeutung des Reichstages und der Reichstagsfraktion für die sozialdemokratische Partei vgl. zusammenfassend: Ursula Mittmann, Fraktion und Partei, Ein Vergleich von Zentrum und Sozialdemokratie im Kaiserreich, Düsseldorf 1976. Das Sozialistengesetz gab so Anstoß zu einer zunächst unfreiwilligen Parlamentarisierung der Partei. Die Reichstagsfraktion behielt auch nach dem Fall des Sozialistengesetzes, als der neugewählte Parteivorstand die offizielle Parteileitung wieder übernahm, faktisch ihre Führungsrolle in der Partei. Dies galt um so mehr, als auch der Parteivorstand weitestgehend „parlamentarisiert“ wurde, d. h. die Mitglieder des Parteivorstandes waren in der Regel selbst Reichstagsabgeordnete oder bewarben sich zumindest um ein Mandat in einem aussichtsreichen Wahlkreis.(19)(19) Dies trifft weitestgehend für die Mitglieder des engeren Vorstands (Vorsitzende, Kassierer, Sekretäre) zwischen 1890 bis 1914 zu: Ignaz Auer, August Bebel, Otto Braun, Friedrich Ebert, Richard Fischer, Alwin Gerisch, Hugo Haase, Hermann Molkenbuhr, Wilhelm Pfannkuch, Philipp Scheidemann und Paul Singer; Ausnahmen bildeten nur: Luise Zietz, seit 1912 Sekretärin im Parteivorstand und als Frau ohne Wahlrecht, und Friedrich Bartels, seit 1913 Sekretär im Parteivorstand und seit 1904 Mitglied der Hamburger Bürgerschaft (beim Umzug 1913 nach Berlin Mandatsverzicht); vgl. die Übersicht über die Mitglieder des sozialdemokratischen Parteivorstands 1890 bis 1914 bei: Dieter Fricke, Arbeiterbewegung, S. 284 f.; Gerhard A. Ritter, Arbeiterbewegung, Anhang.

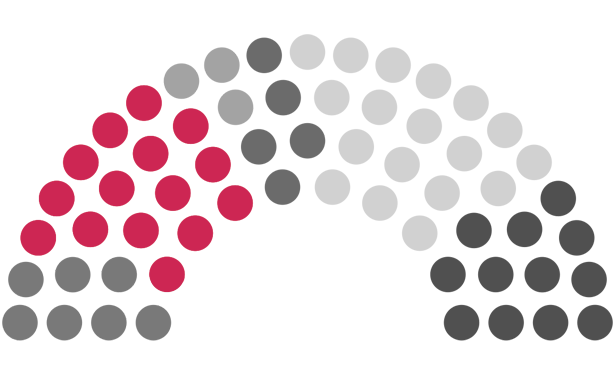

Obwohl die SPD 1890 zur stimmstärksten Partei aufrückte, wurde sie mit 35 Mandaten nur fünftstärkste Reichstagsfraktion hinter Zentrum, Konservativen, Liberalen und Nationalliberalen. 1893 rückte die SPD-Reichstagsfraktion auf den vierten Rang, 1898 schon neben den gleichstarken Konservativen auf den zweiten Rang, 1903 allein auf den zweiten Rang hinter dem Zentrum; nach dem Rückschlag von 1907, wo 43 Mandate nur noch zur viertstärksten Reichstagsfraktion reichten, wurde schließlich 1912 die SPD nicht nur die stimmstärkste Partei, sondern auch mit 110 Abgeordneten mit Abstand die größte Reichstagsfraktion, die 28 % aller Reichstagssitze umfaßte. Trotz aller Zugewinne blieb die SPD aber auch 1912 noch weit von der absoluten Stimmenmehrheit und noch viel weiter von der absoluten Mandatsmehrheit entfernt.

An dieser Einschätzung ändert sich auch grundsätzlich nichts, wenn man die hohe Zahl von Stichwahlbeteiligungen in der Wahl von 1912 bedenkt. Diese 124 Stichwahlbeteiligungen signalisieren mehr Dramatik der Wahlentscheidungen als sie im Sinne möglicher sozialdemokratischer Mandatsgewinne tatsächlich vorhanden war. Die SPD war 1912 mit dem Gewinn von 46 Mandaten außergewöhnlich erfolgreich bei den Stichwahlen und hatte – dank des ersten Stichwahlabkommens – ihr Gewinnpotential weitgehend ausgeschöpft. Dies gilt um so mehr, als die meisten der übrigen 78 sozialdemokratischen Reichstagskandidaten in den Stichwahlen von vornherein ohne jegliche Chance in die engere Wahl gingen, da sie durch einen typischen „Großparteien“-Effekt bei einer Mehrheitswahl mit Kandidaten mehrerer Parteien in die Stichwahl gelangt waren. Konnten sich die bürgerlichen Parteien nicht schon vor der Hauptwahl auf einen gemeinsamen Kandidaten einigen, zersplitterten bei der Hauptwahl die bürgerlichen Wählerstimmen auf zwei oder mehr Kandidaten, so daß dem sozialdemokratischen Kandidaten oft schon ein Stimmenanteil von nur 20-25 % genügte, um zumindest als zweitbester Kandidat in die Stichwahl zu gelangen. Angesichts dieses geringen eigenen Wähleranteils war ein Mandatsgewinn in der Stichwahl – selbst bei Unterstützung durch eine weitere bürgerliche Partei – in der Regel ausgeschlossen.

Die SPD hatte in den Reichstagswahlen 1912 nicht nur in den Augen ihrer politischen Gegner eine „kritische“ Größe erreicht. Die Zeiten der selbstverständlichen Stimmenzuwächse waren vorbei, die Partei hatte offensichtlich unter den gegebenen Voraussetzungen ihr Wählerpotential zunächst weit überwiegend ausgeschöpft. Über die soziale Zusammensetzung der sozialdemokratischen Wählerschaft gibt es in der Literatur nur mehr oder weniger plausible Schätzungen. Dennoch kann auf allgemeinster Ebene die SPD vor 1914 im Hinblick auf die Zusammensetzung ihrer Wählerschaft als eine „relativ reine Klassenpartei“ charakterisiert werden, die von der weit überwiegenden Mehrheit der männlichen gewerblichen Arbeiterschaft spätestens seit der Jahrhundertwende gewählt wurde und die dominant Wähler aus der städtischen und protestantischen Bevölkerung rekrutierte. Wesentliche Einbrüche in das mittelständische Wählerpotential (kleine und mittlere Angestellte und Beamte, Kleinproduzenten, Kleinhändler, Bauern etc.) blieben der SPD insgesamt versagt. Zudem gelang es der SPD nicht, ihr eigenes Wählerpotential voll auszuschöpfen; die SPD blieb eine „Klassenpartei der Arbeiter, die aber lange nicht alle Arbeiter erfaßte“, so gelang es z. B. nur teilweise die katholische Arbeiterschaft und die Landarbeiterschaft als sozialdemokratische Wähler zu gewinnen.(20)(20) Zur sozialen Basis der Sozialdemokratie vgl. jüngst: Gerhard A. Ritter, Parteien 1830-1914, S. 59-65 (die Zitate: S. 61); dort weiterführende Literaturhinweise.

Wenn die SPD ihre parlamentarische Mehrheitsfähigkeit hätte erreichen wollen (die „parlamentarisch-reformistische Taktik“ war allerdings innerhalb der Partei sehr umstritten), dann hätte sie sich in den Folgejahren nicht nur um die Erweiterung ihrer Wählerbasis, sondern ebenso um eine erhöhte Kompromißfähigkeit auf nationaler Ebene mit den bürgerlichen Parteien bemühen müssen. Im Vorfeld der für 1917 turnusmäßig vorgesehenen Reichstagsneuwahlen hätte die Partei gravierende politische bzw. wahltaktische Entscheidungen treffen müssen. Zu denken wäre vor allem – nach dem Vorbild der süddeutschen Landtage – an eine Entscheidung für eine begrenzte politische Zusammenarbeit mit den Demokraten, den Linksliberalen und dem Zentrum und an ein verstärktes Aufbrechen des antisozialdemokratischen Blocks bei den Reichstagswahlen durch erneuerte bzw. erweiterte Stichwahlabkommen mit anderen Parteien. Ob eine solche parlamentarische Taktik innerhalb der Partei durchsetzbar gewesen wäre, ohne dadurch die bislang nur mühsam bewahrte Parteieinheit zu gefährden, bleibt mehr als fraglich; der Erste Weltkrieg hat dann, wenn auch entlang anderer Konfliktlinien, beschleunigt und endgültig zur befürchteten Parteispaltung geführt.(21)(21) Zu den kontroversen Interpretationsansätzen über den Strukturwandel der Sozialdemokratischen Partei bis zum Ersten Weltkrieg vgl. die Übersicht über ökonomische, klassen- und organisationssoziologische, politisch-institutionelle und politisch-ideologische Erklärungsfaktoren bei: Detlev Lehnert, Zur politischen Transformation der deutschen Sozialdemokratie, Ein Interpretationsversuch für die Zeit des Übergangs zum Organisierten Kapitalismus, in: Jürgen Bergmann/Klaus Megerle/ Peter Steinbach (Hrsg.), Geschichte als politische Wissenschaft, Stuttgart 1979, S. 279-334. – Mono graphien: Dieter Groh, Negative Integration; Klaus Saul, Staat, Industrie, Arbeiterbewegung im Kaiserreich, Zur Innen- und Sozialpolitik des Wilhelminischen Deutschlands 1903-1914, Düsseldorf 1974; auch die nicht unumstrittene Studie von: Carl Emil Schorske, German Social Democracy 1905-1917, The Development of the Great Schism, 2. Aufl., New York 1965. Ob ein weiteres Anwachsen der sozialdemokratischen Reichstagsmandate von Regierung, Militärs etc. hingenommen worden wäre, ohne zumindest den Staatsstreich zu wagen, bleibt ebenso zweifelhaft; auch hier hat der Erste Weltkrieg beschleunigt zu einer Parlamentarisierung des Reiches geführt.(22)(22) Zum Zusammenhang von Parteiensystem und Parlamentarisierung des Kaiserreichs vgl. zusammen fassend: Gerhard A. Ritter, Parteien 1830-1914, S. 85-91.

Die Relevanz der Reichstagskandidaten resultierte aus der Hoch- bzw. Überschätzung des allgemeinen Reichstagswahlrechts und der Reichstagswahlen durch die Sozialdemokratische Partei. Die Überbetonung des besonderen Agitationswertes der Reichstagswahlen rückte periodisch die Reichstagswahlen als „wichtigstes Ereignis“(23)(23) August Bebel in seinem Referat über „Die bevorstehende Reichstagswahl“ auf dem Parteitag 1897 in Hamburg: Protokoll über die Verhandlungen des Parteitages der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, abgehalten zu Hamburg vom 3. bis 9. Oktober 1897, Berlin 1897, S. 123 (weiterhin zitiert: Protokoll Parteitag Ort Jahr). in den Mittelpunkt des Parteiinteresses, für das es alle verfügbaren materiellen und personellen Ressourcen einzusetzen galt. Diese wachsende Bereitschaft der Sozialdemokratischen Partei zu einer demokratisch-parlamentarischen Praxis stand allerdings im Widerspruch zur offiziellen verbal-revolutionären Parteiideologie und führte in verschiedenen Diskussionszusammenhängen (vor allem im Rahmen der sog. Revisionismusdebatte) zu heftigen innerparteilichen Kontroversen.(24)(24) Dazu immer noch grundlegend: Hans-Josef Steinberg, Sozialismus und deutsche Sozialdemokratie, Zur Ideologie der Partei vor dem Ersten Weltkrieg, 4. Aufl., Berlin/Bonn 1976; Sven Papcke, Der Revisionismusstreit und die politische Theorie der Reform, Stuttgart 1978; Helga Grebing, Der Revi sionismus, Von Bernstein bis zum „Prager Frühling“, München 1977. Nicht mehr so sehr ökonomische Krisen schienen Markierungen auf dem Weg zum unausweichlichen Zusammenbruch des herrschenden Systems zu sein, sondern das Anwachsen der Wählerstimmen vor allem bei den Reichstagswahlen. Neben den expandierenden Mitgliederzahlen der Parteiorganisation entwickelten sich die Wahlresultate zum eigentlichen Gradmesser des gesellschaftlichen Umwandlungsprozesses, der besonders durch die Aktivität der Partei in der zurückliegenden Wahlperiode bewirkt worden war. Anhand der Wählerzahlen könne man – wie Bebel es auf dem Hamburger Parteitag von 1897 in der allgemeinen Aufschwungsphase der 1890er formulierte – mit gleichsam „mathematischer Sicherheit“ berechnen, wann das herrschende System „aufhöre“.(25)(25) August Bebel in seinem Referat auf dem Parteitag in Hamburg: Protokoll Parteitag Hamburg 1897, S. 124.

Allerdings hatte sich auf dem Parteitag von 1897 kein Delegierter (und Bebel sicherlich auch nicht) die Mühe gemacht, auf der Basis der verfügbaren Wahlergebnisse einmal hochzurechnen, wann auf Grund des Bebelschen Gradmessers „Reichstagswahlen“ das Ende des bestehenden Systems (was offensichtlich mit dem Erreichen der absoluten Stimmenmehrheit der SPD bei den Reichstagswahlen gleichgesetzt wurde) konkret zu erwarten wäre. Die Ernüchterung über das Ergebnis einer solchen mathematischen Hochrechnung, nach der dieses „Ende“ frühestens für Mitte der 1920er Jahre zu erwarten gewesen wäre, wäre unter den Delegierten sicherlich groß gewesen und hätte die allgemeine Reichstagswahleuphorie vermutlich stark gedämpft.(26)(26) Bebel konnte 1897 von der positiven Erfahrung der Reichstagswahl von 1893 ausgehen; dort konnte die SPD ihren Stimmenanteil gegenüber der Wahl von 1890 um ca. 4 % steigern. Diese vierprozentige Steigerung wiederholte sich regelmäßig bei den Reichstagswahlen 1898 und 1903, erst 1907 erlebte die SPD einen relativen „Einbruch“. Unterstellt man dennoch den günstigeren Fall einer linearen durch schnittlichen Steigerung um 4 % und einen fortbestehenden fünfjährigen Wahlmodus, dann wäre rein rechnerisch erst für 1927 eine absolute Stimmenmehrheit für die Sozialdemokratie zu erwarten. Die erste Wahl in der Weimarer Republik zur Deutschen Nationalversammlung bestätigte – gemessen am Ergebnis der (Mehrhefts-)SPD mit 37.9 % – diesen Trend; bekanntlich aber hat die Sozialdemo kratie nie ihr Ziel, die Erringung der absoluten Stimmenmehrheit, erreicht und kam in der Weimarer Republik über dieses erste Wahlergebnis (einschließlich der USPD 45.5 %) nicht hinaus.

Die Hochschätzung bzw. Überschätzung der Bedeutung der Reichstagswahlen blieb für die Partei(mehrheit) von den 1880er Jahren bis zum Ende des Kaiserreiches ungebrochen. Unter diesen Umständen schien es nur konsequent, den Reichstagswahlkreis zu einem wichtigen, seit der Organisationsreform von 1904 zum dominanten strukturbildenden Prinzip der Parteiorganisation zu erheben.(27)(27) Zur Entwicklung der Parteiorganisation vgl. vor allem: Dieter Fricke, Arbeiterbewegung, S. 174-239. Zunächst wurde den Reichstagswahlkreisorganisationen 1890 das primäre Recht übertragen, bis zu drei Delegierte auf die jährlich stattfindenden nationalen SPD-Parteitage zu entsenden, schließlich wurde die Parteiorganisation seit 1904 auch formal auf die Bedürfnisse des Reichstagswahlkampfes zugeschnitten. Die Partei wurde in 397 Wahlkreisorganisationen gegliedert, und kurz vor dem Ersten Weltkrieg war die Organisationsreform dahingehend abgeschlossen, daß in nahezu jedem Reichstagswahlkreis eine sozialdemokratische Wahlkreisorganisation vorhanden war. Über die Effizienz einer solchen Organisationsstruktur braucht in unserem Zusammenhang nicht diskutiert zu werden, aber es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, daß ausgerechnet die SPD bei ihrer Organisationsreform die von ihr als äußerst ungerecht angeprangerte passive Wahlkreisgeometrie als konstituierendes Organisationsprinzip implizit übernahm.

Im Hinblick z. B. auf das Delegiertenrecht standen – ähnlich wie bei der Wahlkreiseinteilung – die Mitglieder der stärksten SPD-Wahlkreisorganisationen (wie Potsdam 10, Berlin 6, Hamburg 3) und die zahlreichen mitgliederschwachen Wahlkreisorganisationen formal gleichberechtigt nebeneinander. Wenn auch die Organisationsreform von 1904 in der Frage des Parteitagsdelegiertenrechts die Mitgliederstärke der SPD-Wahlkreisorganisationen etwas mehr berücksichtigte (die Delegiertenzahl pro Wahlkreis wurde von 1-5 je nach Mitgliederstärke gestaffelt) und der Leipziger Parteitag von 1909 sowie der Chemnitzer Parteitag von 1912 diese Regelung im Sinne der mitgliederstarken Wahlkreisorganisationen verbesserte, blieb die Überrepräsentanz der mitgliederschwachen Wahlkreisorganisationen, wie sie in extremer Form bis 1904 möglich war, weiterhin erhalten. Nach zeitgenössischen Berechnungen(28)(28) Richard Lipinski, Das Delegationsrecht zum Parteitag, in: Die Neue Zeit, Jg. 30, 1911-1912, Bd. II, S.855-862. z. B. vertrat auf dem Nürnberger Parteitag von 1908 jeder Delegierte aus den 281 mitgliederschwachen Wahlkreisorganisationen (bis 1 500 Mitglieder) durchschnittlich nur 845 Mitglieder, während jeder Delegierte der fünf mitgliederstärksten Wahlkreisorganisationen (über 18 000 Mitglieder) durchschnittlich 6 172 Mitglieder vertrat; dieses schon stark verzerrte Vertretungsverhältnis (1:7,3!) muß für die Jahre vor 1904 als noch wesentlich extremer eingeschätzt werden. Wenn auch ein Teil der mitgliederschwachen Wahlkreisorganisationen – meist aus finanziellen Gründen – ihr Delegationsrecht nicht regelmäßig und/oder mit der maximalen Delegiertenzahl nutzte, so wären sie zumindest grundsätzlich in der Lage gewesen, bei Abstimmungen auf Parteitagen die größeren Wahlkreise bei weitem zu dominieren.

Während die Partei öffentlich für die Einführung des Proportionalwahlrechts für den Reichstag (und auch für andere parlamentarische Gremien) eintrat und die „Demokratie der Zahl“ nachhaltig propagierte, wollte die Partei(mehrheit) dagegen innerparteilich diese „Demokratie der Zahl“ im Hinblick auf das Parteitagsdelegiertenrecht nicht gelten lassen. Die Gründe für die Privilegierung der mitgliederschwachen Wahlkreisorganisationen waren zumindest für die Kritiker auf dem linken Parteiflügel klar: die Vertreter der kleinen Wahlkreisorganisationen standen von vornherein im „Revisionismus-Verdacht“ und dienten als Mehrheitsbeschaffer der Revisionisten auf den Parteitagen.(29)(29) Dieter Fricke, Arbeiterbewegung, S. 279-282. Inwieweit die Delegierten der kleineren Wahlkreisorganisationen überhaupt einheitlich und insbesondere im Sinne des revisionistischen Parteiflügels agiert haben, muß erst durch eine detaillierte Parteitagsdelegiertenanalyse geklärt werden, eine solche Analyse steht aber noch aus.

Ähnliche Fragestellungen ergeben sich auch aus der zweiten gravierenden Folge der innerorganisatorischen Übernahme der Wahlkreisgeometrie: was bedeutet es für die Mandatsverteilung auf den sozialdemokratischen Parteitagen und damit für die dort getroffenen politischen Entscheidungen, wenn Regionen wie Preußen, Hamburg und Sachsen ihrer Bevölkerungszahl gemäß zu wenige Reichstagswahlkreise (und damit auch zu wenige mandatsberechtigte SPD-Wahlkreisorganisationen) aufwiesen, dagegen andere, wie z. B. Bayern, Württemberg und Baden, ihrer Bevölkerungszahl gemäß über zu viele Reichstagswahlkreise (und damit über zu viele wahlberechtigte SPD-Wahlkreisorganisationen) verfügten? Themen, wie der innerparteiliche Nord-Süd-Konflikt oder der Streit über die Budget-Bewilligung durch die SPD-Fraktionen in den süddeutschen Landtagen, könnten aus dieser Sicht her ergänzend untersucht werden. Es gehört sicherlich zu einer der Hauptaufgaben künftiger kollektiver Biographien über SPD-Parteitage zu klären, welche Folgen die innerorganisatorische Übernahme der allgemeingültigen passiven Wahlkreisgeometrie der Reichstagswahlkreise auf die Politik, zumindest auf die Parteitagspolitik der SPD (z, B, durch die Analyse namentlicher Abstimmungen) zwischen 1890 und 1917 genommen hat, Allerdings waren für die Mehrheitsbildung auf den Parteitagen sicherlich noch andere formale Faktoren wichtig wie z, B, das statuarisch festgelegte, nur gering beschränkte Stimmrecht aller Reichstagsabgeordneten, das sicherlich zur „Parlamentarisierung“ der Partei beigetragen hat, oder auch nur die Festlegung des Veranstaltungsorts für den nächsten Parteitag, da eventuell weit entfernt wohnende Delegierte wegen der langen und kostspieligen Reise eventuell auf eine Teilnahme verzichteten oder auch verzichten mußten. Aus dem letzten Faktor erklärt sich z. B. auch eine gewisse Präferenz für Parteitagsorte mittlerer geographischer Lage im Deutschen Reich (z. B. wurde allein Jena 1905, 1911 und 1913 ausgewählt); umgekehrt könnte z. B. die geringe Präsenz süddeutschrr Delegierter auf dem Parteitag 1895 im entfernten Breslau ein möglicher Erklärungsfaktor für die strikte Ablehnung des sozialdemokratischen Agrarprogramms auf diesem Parteitag sein.

c) Innerparteiliche Rekrutierung: Nominierungsprozeß und Kandidatenzirkulation

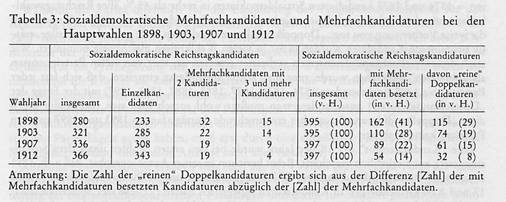

Über den Nominierungsprozeß von sozialdemokratischen Reichstagskandidaten vor 1890 ist bislang nur wenig bekannt, In den 1870er Jahren begann man überall da, wo organisierte Parteigenossen im Wahlkreis vorhanden und wo zumindest Aussicht auf ein respektables Wahlergebnis für die Sozialdemokratie bestand, Reichstagskandidaten zu nominieren, Dieser Versuch, sozialdemokratische Präsenz in einer möglichst maximalen Zahl von Wahlkreisen zu dokumentieren, fand in der Knappheit von materiellen und personellen Ressourcen, die den beiden sozialdemokratischen Parteien bzw. der vereinigten Sozialdemokratie zur Verfügung standen, seine enge Grenze, Die dennoch hohe Zahl sozialdemokratischer Kandidaturen – 1874 und 1877 kandidierten Sozialdemokraten in mehr als 45 % aller Reichstagswahlkreise und schon jeder siebte Reichstagskandidat war Sozialdemokrat – läßt sich nur durch die weite Verbreitung von sog. „Doppelkandidaturen“ erklären, d. h. nur relativ wenige, relativ prominente Kandidaten wurden meist in vielen Wahlkreisen gleichzeitig nominiert. Wie stark dieses Vielfachkandidatenwesen verbreitet gewesen ist, aber von vielen Parteigenossen als „Unwesen“ angesehen wurde, mag man schon allein daran ermessen, daß sich fast jeder Parteitag bis 1897 (insbesondere 1874, 1876, 1877, 1883, 1887, 1893, 1897) mit der Frage der „Doppelkandidaturen“ auseinandersetzen mußte; wohl sprach man sich regelmäßig gegen diese „Doppelkandidaturen“ aus, aber entsprechende Anträge fanden 1893 und 1897 auf dem Parteitag keine Mehrheit.(30)(30) Vgl. die entsprechenden Parteitagsbeschlüsse zu den „Doppelkandidaturen zum Reichstag“ bei: Wil helm Schröder, Parteitage, 1910, S, 116 f.

Jene „Kandidatennot“ der 1870er Jahre wurde bei den ersten Wahlen unter dem Sozialistengesetz noch erheblich verschärft. Bebel berichtet in seiner Autobiographie, daß z, B, 1881 er selbst 35 Reichstagskandidaturen, Wilhelm Liebknecht und Wilhelm Hasenclever jeweils 17 und Karl Grillenberger 15 Kandidaturen innegehabt hätten.(31)(31) Bebel klagte in seiner Autobiographie (Aus meinem Leben, Neuauflage, Leipzig 1961, S, 767): „Zu alledem kam die Kandidatennot. Bracke, Geib, Reinders waren gestorben, Fritzsche, Hasselmann, Most, Reimer, Vahlteich waren ausgewandert, Andere, wie Motteler, Bernstein, Tauscher, Richard Fischer, waren durch ihre Stellung im Parteidienst im Ausland für eine Kandidatur unmöglich gewor den. Viele ehemalige Kandidaten waren ebenfalls ausgewandert oder wagten nicht mehr zu kandidie ren, um nicht ruiniert zu werden, oder sie hatten sich, wie Hartmann und die Gebrüder Kapell, unmöglich gemacht. Die Folge war, daß man allerwärts, wo es an eigenen Kandidaten fehlte, Genos sen mit bekannten Namen, die bereits anderswo kandidierten, aufstellte, was auch zugleich die Agi tation erleichterte . . .“. Diese vier Spitzenkandidaten der SPD hatten mithin von den insgesamt 153 sozialdemokratischen Reichstagskandidaturen allein 84, also weit mehr als die Hälfte (55 %) inne! Mit Nachdruck wandte sich auch der Parteikongress von 1883 in Kopenhagen gegen diese 1881 durchgängig geübte Nominierungspraxis; der Kongreß empfahl darüber hinaus, soweit wie möglich auch reine Zählkandidaturen einzurichten und sie mit solchen Parteigenossen zu besetzen, „welche zwar einen politisch weniger bekannten Namen haben, aber in ihren Kreisen Vertrauen genießen und eine hinreichend unabhängige Stellung einnehmen“(32)(32) Protokoll über den Kongreß der Deutschen Sozialdemokratie in Kopenhagen, abgehalten vom 29. März bis 2. April 1883, Hottingen-Zürich 1883, S. 20. . Die Empfehlung, eine maximale Zahl von Zählkandidaturen einzurichten, wurde schon vom nächsten Parteikongress 1887 in St. Gallen zur unbedingten „Pflicht der genossen“ erhoben, „in jeden Wahlkreise, wo Stimmen zu erlangen sind, wenigstens Zählkandidaten aufzustellen“.(33)(33) Verhandlungen des Parteitags der Deutschen Sozialdemokratie, abgehalten zu Schönewegen bei St. Gallen vom 2. bis 6. Oktober 1887, St. Gallen 1887, S. 34; dieser Beschluß wurde noch einmal 1897 in Hamburg erneuert: Protokoll Parteitag Hamburg 1897, S. 154. Diese „Pflicht“ wurde in rasch expandierender Form realisiert: schon 1893 kandidierten Sozialdemokraten in nahezu allen ( 386 = 97%), 1907 und 1912 in allen Reichstagswahlkreisen; jeder vierte Reichskandidat gehörte schließlich der Sozialdemokratischen Partei an.

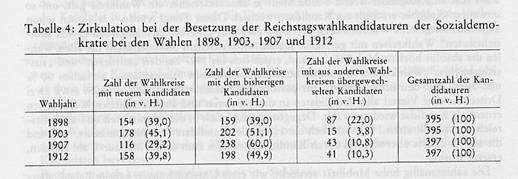

Das „Problem der Doppelkandidaturen“ jedoch blieb bis zum ende des Kaiserreichs ungelöst. Hatte sich auch die Zahle der Doppelkandidaturen mit jeder Reichstagswahl verringert und hatte man spätestens 1903 das Problem der gleichzeitigen Kandidatur in zwei aussichtsreichen Wahlkreisen endgültig beseitigt, kam den Mehrfachkandidaturen auch noch bei den von uns beobachteten vier Reichstagswahlen eine zahlenmäßig erhebliche, wenn auch sich ständig vermindernde Bedeutung zu (vgl. Tab. 3): der Anteil der Reichstagswahlkreise, die von Mehrfachkandidaten besetzt waren, sank von 41% (1898) auf 14% (1912) ab. Geht man rechnerisch davon aus, dass jeder Mehrfachkandidat einen „eigentlichen“ „ersten“ Wahlkreis (d.h. den Wahlkreis, den er bei einer Individualisierung der Kandidaturen primär als Kandidat bevorzugt hätte) hatte, und zieht man diese Zahl von „ersten“ Wahlkreisen von der Gesamtzahl der Wahlkreise, die durch Mehrfachkandidaten vertreten wurden, ab, erhält man die tatsächliche Zahl von „reinen“ Doppelkandidaturen, wo, aus welchen gründen auch immer, kein Einzelkandidat nominiert worden war: auch diese Zahl sank von 19% (1898) auf nur noch 8 % (1912) ab.

Das „Problem der Doppelkandidaturen“ steht vorrangig im Zusammenhang mit der zeitlich wie räumlich unterschiedlichen Ausbreitung der Parteiorganisation im Deutschen Reich. Doppelkandidaturen finden sich weit überwiegend in solchen Wahlkreisen, in denen keine oder nur äußerst schwache Parteiorganisation vorhanden war und deren Wahlergebnisse nur einen minimalen Anteil an sozialdemokratischen Stimmen auswiesen. In solchen sozialdemokratischen „Diaspora“-Wahlkreisen wurden erst dann Zählkandidaturen s ystematisch besetzt, als — auf Grund des Parteitagsbeschlusses von 1893(34)(34) Protokoll Parteitag Köln a. Rh. 1893, S. 277 f. — gerade für solche Bereiche sog. „Agitationskomitees“ gebildet wurden, die sich durch regelmäßige „Agitationstouren“ um die Vermittlung sozialdemokratischer Anschauungen und um sozialdemokratische Organisationsgründungen bemühten. Typisch für solche „Diaspora“-Kreise sind weite Teile der preußischen Provinzen Ost- und Westpreußen, Posen, aber auch Pommern, Schlesien, Obere Rheinprovinz sowie Nord- und Südbayern, Ausnahmen bilden in diesen Bereichen vor allem die großen städtischen Wahlkreise.

Solange keine eigene Parteiorganisation in diesen Wahlkreisen bestand, entschied in jedem Fall das zuständige Agitationskomitee bzw. die zuständige Provinzialkonferenz über die personelle Besetzung der Wahlkreiskandidaturen.(35)(35) Beispiele für die Besetzung solcher „Diaspora-Wahlkreise“ durch Provinzial- bzw. Landeskonferen zen: Pommern (Vorwärts, 23. 9.1897, 11. 3. 1898, 20. 12. 1906), Ost- und Westpreußen (Vorwärts, 1. 1. 1897, 10. 9. 1902, 24. 10. 1902, 20. 12. 1906), Elsaß-Lothringen (Vorwärts, 9. 11. 1897, 28. 4. 1898, 13. 11. 1902, 26.3. 1903), Posen (Vorwärts, 11. 3. 1903, 30. 12. 1906) und Schlesien (Vorwärts, 22. 4. 1903, 12. 1. 1907). Insofern in den Wahlkreisen eigene, wirtschaftlich unabhängige Kandidaten vorhanden waren oder insoweit die erklärte Absicht geeigneter wahlkreisfremder Parteigenossen vorlag (z. B. einer Reihe von in Hamburg und Berlin lebenden polnischen Sozialdemokraten, die gerne in ihrem Geburtswahlkreis oder doch zumindest in ihrer Geburtsprovinz kandidieren wollten), wurde dies nach Möglichkeit bei der Nominierung der Reichstagskandidaten berücksichtigt. Ansonsten nahm man die Mitglieder der Agitationskomitees bzw. des Provinzialvorstands in die „Kandidatenpflicht“, indem diese in der Regel die Kandidatur jenes Wahlkreises bzw. jener Wahlkreise übernahmen, die sie auf ihren Agitationstouren hauptsächlich betreuen mußten. Die Sozialstruktur der Reichstagskandidaten in solchen Wahlkreisen spiegelt von daher dominanterweise die Sozialstruktur der führenden F unktionärschicht des (groß)städtischen Sitzes des zuständigen Agitationskomitees und nur ausnahmsweise die der Wahlkreise selbst wieder.

Das „Problem der Doppelkandidaturen“ stellt sich in unserem Untersuchungszeitraum typischerweise auch für solche Wahlkreise, die über eine minimale Parteiorganisation verfügten und die sich durch die Nominierung eines prominenten Kandidaten (z. B. Bebel kandidierte 1898 noch in 23 Wahlkreisen!) einen deutlichen organisatorischen und stimmenmäßigen Fortschritt im Wahlkreis erhofften. Diese Hoffnung war vor allem mit der (nur teilweise erfüllten) Erwartung verknüpft, daß der nominierte prominente Parteigenosse auch als Kandidat im Wahlkampf persönlich in Erscheinung trat und so zur verstärkten Wählermobilisierung zugunsten der Sozialdemokratie beitragen konnte. Insgesamt aber dürfte diese Hoffnung nur eingeschränkt oder überhaupt nicht in Erfüllung gegangen sein.(36)(36) Die prominenten Kandidaten waren im Wahlkampf schon Monate vorher „ausgebucht“, vgl. die offi zielle Pressemitteilung von August Bebel an alle Wahlkreisorganisationen, daß er bis zum Wahltag (16. 6. 1898) restlos ausgebucht sei und keinerlei weitere Verpflichtungen eingehen könne (Vorwärts, 19. 5. 1898) oder die Bemerkung von Paul Singer auf der Nominierungs-Volksversammlung in Berlin 4, daß er sich noch nicht einmal um den Wahlkampf in seinem eigenen Wahlkreis kümmern könne, daß er aber denke „Berlin 4 könne den Kandidaten entbehren“ und ihm „Urlaub“ gewähren, damit er „im Lande seine Pflicht erfüllen“ könne (Vorwärts, 19.12. 1906). Die Entwicklung der Stimmenzahl in diesen Wahlkreisen blieb hinter dem durchschnittlichen Stimmenzuwachs der SPD im Reich insgesamt deutlich zurück. Der südbayerische Gautag z. B. stellte 1903 auch unter diesen Umständen realistisch fest: „Ein Fehler war es auch, daß man vielfach Zählkandidaten von sehr bekanntem Namen aufstellte, die von der Bevölkerung einfach nicht ernst genommen werden, weil diese Kandidaten schon in aussichtsreicheren Kreisen aufgestellt sind. Man muß deshalb dazu kommen, die Zählkandidaturen aus den Genossen des eigenen Wahlkreises auszusuchen.“(37)(37) Vorwärts, 20. 1. 1903. Aber die Einsicht, auf Zählkandidaturen von Prominenten überhaupt oder zumindest dann, sobald „die Bewegung gute Fortschritte im Wahlkreis gemacht hatte“, zu verzichten, setzte sich nur zögernd durch.

In der Literatur sind schon hinreichend „Bemerkungen zur Praxis der Kandidatenaufstellung“(38)(38) Erich Matthias/Eberhard Pikart, Reichstagsfraktion, S. LXVII-XC. in den aussichtsreichen Wahlkreisen gemacht worden; auch unter systematischem Einbezug von weiteren Quellen – insbesondere der sozialdemokratischen Tagespresse und der biographischen Quellen – ergeben sich keine grundlegend neuen Erkenntnisse über den Nominierungsprozeß der sozialdemokratischen Reichstagskandidaten. Aber es läßt sich – insbesondere für die Reichstagskandidaturen in den weniger aussichtsreichen Wahlkreisen – eine Reihe von Differenzierungen und Ergänzungen formulieren. Zunächst ergaben sich bei der Quellenerschließung keine wesentlich neuen Belege zur Beantwortung der in der Literatur häufig diskutierten und je nach Perspektive recht unterschiedlich beantworteten Frage, ob überhaupt und – wenn ja – in welchem Maße und mit welcher Absicht der zentrale SPD-Parteivorstand in die Nominierungskompetenz der Wahlkreis-, Bezirks-, Provinz- oder Landesorganisationen eingegriffen hat.(39)(39) Erich Matthias/Eberhard Pikart, Reichstagsfraktion, S. LXXI ff., dort setzen sich die Autoren auch mit den Thesen von Thomas Nipperdey (Die Organisation der deutschen Parteien vor 1918, Düssel dorf 1961, u. a. S. 375) und Peter Molt (Der Reichstag vor der improvisierten Revolution, Köln/ Opladen 1963, u. a. S. 276) im Hinblick auf den Einfluß des Parteivorstands auf die Kandidatennomi nierung auseinander. – Ergänzend könnte man auch z. B. die Kandidatennominierung 1906 im Wahlkreis Hannover 8 als einen solchen „Eingreif-Fall“ interpretieren. Nach dem Tode Heinrich Meisters hatte der zentrale Parteivorstand „unverbindliche Vorbesprechungen“ mit dem Nominierungsausschuß für Hannover 8 geführt und offensichtlich mit Nachruck Karl Liebknecht als Kandi daten empfohlen, während innerhalb der Parteimitgliedschaft im Wahlkreis mehrheitlich Emil Rauch favorisiert wurde. Nachdem die bürgerliche Presse über die Vorgänge in der Öffentlichkeit berichtet hatte, entschied man sich schnell für einen „dritten“ Kandidaten, August Brey, der im selben Jahr auch den Vorsitz der SPD-Landesorganisation Hannover übernahm (vgl. Braunschweiger Volks freund, 21. 4. 1906, 24. 4. 1906, 3. 6. 1906). Aber nur in den wenigsten Fällen gibt es über bestimmte Indizien hinaus überzeugende Beweise für ein massives Eingreifen des zentralen Parteivorstands.

Selbst wenn über die bislang bekannten Konfliktfälle (hier wird insbesondere der „Fall Göhre“ in die Diskussion gebracht) hinaus sich noch einige weitere Fälle aufzeigen ließen, würde dies den Forschungshypothesen über Zentralisierung und Bürokratisierung der Partei keine höhere Beweiskraft verleihen. Bedenkt man, daß es im Untersuchungszeitraum ca. 1800 sozialdemokratische Reichstagskandidaturen gegeben hat, dann sind die vielleicht 10 oder 20 „Eingreif“-Fälle quantitativ irrelevant und bleiben irrelevant, selbst wenn man nur die etwa 400 aussichtsreicheren Kandidaturen berücksichtigt. Daß der Parteivorsitzende Bebel 1898 noch in 23 Wahlkreisen kandidierte, dokumentiert nicht die Allmacht des Parteivorstands, sondern – wie oben gezeigt – den Mangel an geeigneten Zählkandidaten für Kleinstwahlkreise.

Auf der anderen Seite wird für die Haltung des Parteivorstands oft das Zitat von Bebel auf dem Parteitag von Hamburg 1897 bemüht: „Ich weise darauf hin…, daß die Parteileitung streng darüber gewacht hat, sich bei der Aufstellung von Kandidaten in die einzelnen Wahlkreise nicht hineinzumischen. Sollte einmal ein Vorstandsmitglied auf Anfrage einem Wahlkreis einen Vorschlag gemacht haben, so war das Sache der Person. Der Vorstand hat, solange ich die Ehre habe, sein Mitglied zu sein, derartige Anträge stets abgelehnt. Die Aufstellung von Kandidaten geschieht ganz unabhängig vom Parteivorstand.“(40)(40) Protokoll Parteitag Hamburg 1897, S. 149. Da auf diesem Parteitag kein Delegierter dieser Aussage von Bebel grundsätzlich widersprochen hat, dürfte der Wahrheitsgehalt hinreichend gesichert sein. Nur hat Bebel die Einflußnahme an sich nicht bestritten, d. h. es darf seine Aussage nicht umgekehrt dahingehend interpretiert werden, als ob der Parteivorstand keinen Einfluß auf die Nominierung geltend gemacht hätte und die Wahlkreisorganisationen völlig unabhängig bei ihrer Kandidatenbesetzung gewesen wären. Nur: offensichtlich erfolgten nahezu alle Nominierungen im Untersuchungszeitraum im (stillen) Einvernehmen mit dem Parteivorstand. Von seinem statuarisch festgelegten Kontrollrecht über die Aktivitäten innerhalb der Partei hat der Parteivorstand augenscheinlich nur in den seltensten Fällen bei Nominierungsprozessen Gebrauch gemacht. Hätte er dies getan und hätte er dies insbesondere entgegen dem erklärten Willen der Mehrheit der Parteigenossen im Wahlkreis getan, hätte ein solcher Akt „zentralistischer Willkür“ mit Sicherheit einen breiten Widerhall in den Nachrichten der sozialdemokratischen Presse gefunden. Die Frage nach dem Eingreifen des zentralen Parteivorstands hätte sich erst dann erneut und sicherlich mit weit größerer Vehemenz gestellt, wenn das von der Partei propagierte Verhältniswahlrecht eingeführt worden wäre; wie das Beispiel der Weimarer Republik deutlich gezeigt hat, verstärkt sich bei einem Listenwahlverfahren wesentlich der Einfluß der zentralen regionalen bzw. nationalen Parteiinstanzen auf die Kandidatennominierung.(41)(41) Diese Stärkung der zentralen Parteiinstanzen bei der Auswahl von Reichstagskandidaten war – zumindest grundsätzlich – auch von August Bebel erwünscht und als politisch notwendig begründet; dadurch sollte vor allem die Personalisierung der Politik beseitigt werden: „Indem statt der Personen die Parteien und ihre Bestrebungen in den Vordergrund treten, verliert der Wahlkampf jeden persön lichen Charakter, er vertieft sich und wird prinzipiell, er wird um Grundsätze geführt“ (August Bebel, Allgemeines Stimmrecht, S. 54). 42 Zur Organisation der Sozialdemokratischen Partei 1890 bis 1914 siehe insbesondere: Dieter Fricke, Arbeiterbewegung, S. 167-298; Gerhard A. Ritter, Arbeiterbewegung, S. 44-78; bei beiden zahlrei che weiterführende Literaturhinweise. – Das jeweilig gültige Parteiprogramm und Organisationssta tut sind den gedruckten Parteitagsprotokollen beigebunden.

Die Organisationsstruktur der sozialdemokratischen Partei wurde wesentlich durch die bestehenden Bestimmungen des reaktionären Vereinsrechts, insbesondere durch das jeglichen Zentralisierungsversuchen entgegenstehende Verbindungsverbot für politische Vereine geprägt. Das auf dem Parteitag von Halle 1890 verabschiedete Organisationsstatut sah zunächst eine grundsätzlich zentralistische, jedoch aufgrund der vereinsrechtlichen Vorgaben nur relativ locker gefügte Organisationshierarchie vor: Parteitag, Parteivorstand, öffentliche Vertrauensleute und Parteimitglieder.(42)(42) Zur Organisationder Sozialdemokratischen Partei 1890 bis 1914 siehe insbesondere: Dieter Fricke, Arbeiterbewegung, S. 167-298; Gerhard A. Ritter, Arbeiterbewegung, S. 44-78; bei beiden zahlreiche weoterführende Literaturhinweise. — Das jeweilig gültige Parteiprogramm und Organisationsstatut sind den gedruckten Parteitagsprotokollen beigebunden. Neben dieser tendenziell zentralistischen Organisationsstruktur bildete sich gleichzeitig in Form der Reichstagswahlkreise eine mehr dezentrale Organisationsstruktur heraus. Erst das Organisationsstatut von Jena 1904 trug dieser faktischen Organisationsstruktur Rechnung und legte fest: „Die Grundlage der Organisation bildet für jeden Reichstagswahlkreis der sozialdemokratische Verein, dem jeder im Wahlkreis wohnende Parteigenosse … als Mitglied anzugehören hat„ (§ 4), während das bislang praktizierte Vertrauensleutesystem aufgelöst wurde bzw. nur noch für gelegentliche Ausnahmefälle zulässig war. Allerdings bedeutete die Organisationsstruktur von Jena nicht nur die formale Festschreibung der faktischen Organisationsstruktur, sondern zugleich den Versuch, die Reichstagswahlkreisvereine in eine zentralistische Organisationshierarchie einzubinden, um auf diese Weise den dezentralen Tendenzen innerhalb der Parteiorganisation entgegenzutreten. Mittel hierzu bildeten u. a. die Bildung bzw. Stärkung der Landes- und Provinzialinstanzen (§ 5) und – im Hinblick auf die Reichstagswahlen besonders wichtig – das Recht des Parteivorstandes, „nach eigenem Ermessen über die vorhandenen Gelder“ (§ 21) zu verfügen (d. h. auch über die Verteilung von Wahlkampfzuschüssen an die Wahlkreise zu entscheiden). Dennoch: auch diese Organisationsreform änderte grundsätzlich nichts an der faktischen Autonomie der Reichstagswahlvereine im Hinblick auf die Nominierung eines Reichstagskandidaten.

Inwieweit überhaupt diese Autonomie genutzt werden konnte, hing – wie oben am Beispiel der „Diaspora“-Wahlkreisorganisationen schon erläutert – von dem (Mitglieder-)Stand der Parteiorganisation im Wahlkreis ab. Die hinreichend organisierten Wahlkreise und insbesondere die aussichtsreicheren Wahlkreise blieben weitestgehend autonom: die Nominierung des Reichstagskandidaten erfolgte dort primär „im Einvernehmen mit den Parteigenossen und den Wählern“ und erst sekundär auch „im Einvernehmen mit den übergeordneten Instanzen“. Nur in den nicht- oder nur unzureichend organisierten Reichstagswahlkreisvereinen ging diese Nominierungsautonomie auf die nächsthöhere Instanz über, ansonsten hatten Beschlüsse von Provinzial- und Landeskonferenzen über die Besetzung von Reichstagskandidaturen in der Regel eine nur akklamatorische und keine entscheidende Funktion, da nur die vorgetroffenen Entscheidungen der Wahlkreiskonferenzen bestätigt wurden.(43)(43) Diese bloß akklamatorische Funktion zeigt sich z. B. ausgeprägt bei den Landesversammlungen der sächsischen Sozialdemokratie; alle 23 sächsischen Wahlkreisorganisationen waren – wenn auch mit teilweise beträchtlichen Unterschieden – frühzeitig organisiert, wiesen einen relativ hohen Mitglie der- und Wählerstand auf und besaßen damit die besten Voraussetzungen für die Nominierungsauto nomie, entsprechend bestätigte z. B. der sächsische Parteitag im Januar 1898 in Leipzig die schon vorher entschiedenen Nominierungen nur noch „endgiltig“ (Vorwärts, 25. 1. 1898). Dagegen befan den sich innerhalb der Landesverbände anderer Bundesstaaten vereinzelt oder auch zahlreich Wahl kreisorganisationen, die nicht oder nur unzureichend organisiert waren und somit die denkbar schlechtesten Voraussetzungen für die Behauptung von Nominierungsautonomie mitbrachten. Nur in Fällen von starken wahlkreisinternen Kontroversen, die die Nominierung eines Kandidaten durch die Wahlkreiskonferenz verhinderten, wäre eine „Schiedsrichterfunktion“ der übergeordneten Instanzen denkbar und auch statuarisch legitimierbar gewesen.

Wer entschied nun definitiv über die Besetzung der Kandidatur auf Wahlkreisebene?(44)(44) Vgl. zu folgendem auch die allgemeinen Bemerkungen bei: Jürgen Bertram, Wahlen 1912, S. 139-167. Zunächst bildete man formell (z. B. in Form eines Reichstagswahlkomitees)(45)(45) Die Bildung von zeitlich nur begrenzt agierenden Reichstagswahlkomitees der einzelnen Wähler gruppen stand wohl auch im Sinne des Gesetzgebers (§ 17 des Wahlgesetzes: „Die Wahlberechtigten haben das Recht, zum Betrieb der den Reichstag betreffenden Wahlangelegenheiten Vereine zu bilden und in geschlossenen Räumen unbewaffnet öffentliche Versammlungen zu veranstalten.“). Das selbständige und kontinuierliche Agieren von politischen Parteien war unerwünscht und wurde durch die reaktionäre Vereinsgesetzgebung nach Möglichkeit behindert oder unterbunden; auch das Reichsver einsgesetz von 1908 hielt an der Unterscheidung zwischen (erwünschten) „Wählergruppen“, die keine kontinuierliche Organisation einrichteten und nicht als politische Vereine galten, und (unerwünschten) Parteien, die weiterhin den restriktiveren Bestimmungen für politische Vereine unterlagen, fest. Vgl. u. a.: Ursula Mittmann, Fraktion, S. 19-21 (dort weitere Literaturhinweise). oder informell einen Nominierungsausschuß(46)(46) Zur Bildung von solchen „Kandidatenauswahlkommissionen“ vgl. z. B. die Prozedur im Wahlkreis Braunschweig 3 (Braunschweiger Volksfreund, 18. B. 1908) und im Wahlkreis Kassel 2 (Casseler Volksblatt, 23. 7. 1906). oder verständigte sich zumindest mit den anderen Vertrauensleuten und/oder Parteigenossen. Über die personelle Zusammensetzung dieser formellen oder informellen Auswahlgremien ist nur wenig bekannt; die Aussage, daß die Gremienmitglieder aus dem Kreis der im Reichstagswahlverein führenden Parteifunktionäre ausgewählt wurden, erscheint hochwahrscheinlich, könnte aber zumindest für die öffentlich transparenten Gremien nicht immer selbstverständlich gewesen sein. In den Reichstagswahlkomitees mußten die Mitglieder eine ähnliche Voraussetzung erfüllen wie der Reichstagskandidat selbst: sie mußten wirtschaftlich unabhängig sein, da sie sonst auf Grund ihrer exponierten öffentlichen Tätigkeit für die Sozialdemokratie berufliche Sanktionsmaßnahmen befürchten mußten.(47)(47) Vgl. exemplarisch die Klagen der Parteikonferenzen der Wahlkreise von Kassel 2 (Vorwärts, 5. 1. 1898), Marienwerder 4 (Vorwärts, 1. 9. 1897) und Frankfurt a. d. O. 1 (Vorwärts, 5. 1. 1898). Es wäre von daher zu vermuten, daß vor allem in Wahlkreisen mit relativ schwacher Wahlkreisorganisation vorrangig wirtschaftlich unabhängige Parteigenossen in solche Gremien delegiert wurden und daß dieses Auswahlkriterium nicht ohne Einfluß auf die Interessenlage und Entscheidungsfähigkeit der Gremien geblieben ist. Aber über die konkrete Tätigkeit solcher Nominierungsausschüsse und erst recht über die informellen Gespräche der Vertrauensleute liegen nur vereinzelte Hinweise vor. Über die Kriterien, über die die Auswahl des Kandidaten jeweils erfolgte, können daher nur Vermutungen geäußert werden; hierbei mögen allgemeine Faktoren des Wahlsystems, des Wirtschafts- und Gesellschaftssystems, die Struktur von Wählerschaft und Parteimitgliedschaft, die politische Position des sozialdemokratischen Vereins und des Kandidaten, persönliche „Attraktivität“ des Kandidaten und ähnliche weitere Faktoren eine Rolle gespielt haben. Die wesentliche Vorentscheidung über die Besetzung der Kandidatur fiel in der Regel im Nominierungsausschuß bzw. in dem zuständigen informellen Vertrauensleutekreis; denkbare Kontroversen über die Besetzung wurden hier ausgetragen, eventuell vorhandene externe Einflußnahmen (z. B. durch höhere Parteiinstanzen) wurden hier nur in Ausnahmefällen der (Partei-)Öffentlichkeit transparent. Dem Entscheidungsgremium, das die endgültige Entscheidung über die Besetzung der Kandidatur zu fällen hatte, wurde in der Regel nur noch ein einziger Kandidatenvorschlag unterbreitet;(48)(48) Die Volksversammlung des Wahlkreises Berlin 3 zeigt den typischen Verlauf: „Der Vorsitzende … teilt mit, daß die Funktionäre einhellig die Kandidatur Wolfgang Heine vorschlagen. (Lebhafter Bei fall). Einstimmig wird Genosse Wolfgang Heine zum Kandidaten ernannt“ (Vorwärts, 19.12. 1906). Kampfabstimmungen über mehrere Kandidaten und öffentliches Austragen von innerparteilichen Kontroversen sollten dadurch nach Möglichkeit vermieden werden.

Die definitive Wahl des Reichstagskandidaten erfolgte auf Wahlkreisebene in unterschiedlichen Gremien:

zum einen durch die Wähler/Parteimitglieder in öffentlichen Volksversammlungen/Parteiversammlungen bzw.

in nicht-öffentlichen Versammlungen des Wahlkreisvereins, zum anderen durch Delegierte/Vertrauensleute auf

der Partei-Wahlkreiskonferenz.(49)(49) Überraschenderweise ist nur ein einziges Beispiel bekannt, wo der Reichstagskandidat durch die radi kaldemokratische Form der Abstimmung, der Urwahl durch sämtliche Mitglieder, nominiert worden ist. Der Wahlkreis Württemberg 1 (Stuttgart) faßte 1906 den Beschluß, künftig die Delegierten zum Parteitag und zum Internationalen Kongreß, ebenso die Kandidaten für die Reichs- und Landtags wahlen durch Urabstimmung von den Mitgliedern der einzelnen Ortsvereine wählen zu lassen (vgl. Braunschweiger Volksfreund, 27. 1. 1906). Dieser Abstimmungsmodus (hier bei 6 000 Mitgliedern in 30 Ortsvereinen) hatte sich – nach Urteil der Generalversammlung – bewährt und sollte fortan bei behalten werden (vgl. Vorwärts, 26. 1. 1909); vermutlich dürfte der Reichstagsabgeordnete Karl Hil denbrand der einzige Reichstagskandidat sein, der durch Mitglieder-Urabstimmung nominiert wor den war.

Bei den ca. 800 Nominierungsfällen, die sich auf Grund von

Zeitschriftenanalysen für die Zeit zwischen 1897 und 1911 grob rekonstruieren ließen,(50)(50) Angesichts der hohen Zahl der untersuchten Fälle werden in der Folge nur die wichtigsten und/oder exemplarischen Fälle genannt; als Quelle wird – soweit möglich – nur das Zentralorgan „Vorwärts“ zitiert.

wurde in etwa ein Drittel aller Fälle die Entscheidung in den direkt-demokratischen Gremien

(Volks- und Parteiversammlungen) und in etwa zwei Drittel der Fälle in den repräsentativ-demokratischen

Gremien (Kreisdelegiertenkonferenz etc.) getroffen. Unabhängig davon, ob ein direkt- oder

repräsentativ-demokratisches Gremium die Entscheidung traf, besaß die Entscheidung weit

überwiegend auch hier nur akklamatorischen Charakter: der Kandidat wurde typischerweise „einstimmig“

oder „mit großer Majorität“, ohne Gegenkandidat „proklamiert“,

„ausersehen“, „akzeptiert“, „bestätigt“, selbst bei „starker

Opposition“ erfolgte der Beschluß dann letztgültig „einstimmig“ und in offener

Abstimmung.(51)(51) Dafür illustrative Belege:

– eine von mehr als 600 Personen besuchte öffentliche Volksversammlung im Wahlkreis Sachsen 20 wählt Emil Rosenow einstimmig zum Reichstagskandidaten (Vorwärts, 9. 1. 1898); für die Einstimmigkeit lassen sich mehr als 200 explizite Belege herbeibringen;

– eine öffentliche Parteiversammlung des Wahlkreises Düsseldorf 3 wählt Philipp Scheidemann (statt Georg Schumacher) „mit großer Majorität“ zum Kandidaten (Vorwärts, 4. 1. 1898);

– die Kreisdelegiertenkonferenz des Wahlkreises Potsdam 9 „proklamiert“ den anwesenden Ferdinand Ewald zum Reichstagskandidaten (Vorwärts, 27. B. 1902);

– die Parteikonferenz des Wahlkreises Württemberg 4 hat Gottlieb Proß zum Kandidaten „ausersehen“ (Vorwärts, 28.9. 1897);

– die Delegiertenkonferenz des Wahlkreises Hessen 4 hat Balthasar Cramer als Kandidat „akzeptirt“ (Vorwärts, 24. 11. 1897);

– die Parteiversammlung des Wahlkreises Frankfurt a. d. O. 5 „bestätigt“ Paul Jahn als Reichstagskandidaten (Vorwärts, 24. 9. 1897);

– die Parteikonferenz des Wahlkreises Potsdam 10 nominiert „trotz starker Opposition“ dennoch Fritz Zubeil einstimmig als Reichstagskandidat (Vorwärts, 18. 12. 1906).

Aufgrund der Zeitungsanalyse ließ sich nur eine einzige geheime Abstimmung nachweisen: und zwar bei der Nominierung des innerparteilich äußerst umstrittenen Leopold Emmel durch die Kreisversammlung des

Wahlkreises Elsaß-Lothringen 2 (Mülhausen).

– Funktionäre-Mitglieder-Konflikte wurden selten transparent; zu den spektakulärsten Konflikten gehört sicherlich der sogenannte

„Sorau-Forster-Parteikonflikt“ im Wahlkreis Frankfurt a. d. O. B. Während die Funktionäre den Berliner Kassenbeamten Karl Koblenzer als Kandidaten vorschlugen, votierte die weit überwiegende Mehrheit

der Mitglieder für den „radikalen“ Redakteur Hans Marckwald. Nachdem die entscheidende Mitgliederversammlung mit großer Mehrheit (538:145) Marckwald zum Kandidaten gewählt hatte,

hintertrieben die führenden Funktionäre diese Wahl, indem sie die Presskommission des Parteiblattes veranlaßten, Marckwald umgehend zu entlassen. Die Rechnung der Funktionäre ging auch prompt auf:

nun arbeitslos gemacht, mußte sich Marckwald nach einer anderen Arbeit umsehen; er fand eine Anstellung im fernen Königsberg und mußte schon von daher auf seine Kandidatur verzichten. Dieses Verhalten der

führenden Funktionäre führte zu derart heftigen Auseinandersetzungen im Wahlkreisverein, daß der Konflikt nur durch das massive Eingreifen übergeordneter Parteiinstanzen beige legt werden konnte

(vgl. u. a.: Vorwärts, 16. 6. 1906, 20. 6. 1906, 26. 6. 1906, 6. 7. 1906, 31. 7. 1906, 31. B. 1906).

Erst im Vorfeld der für 1911 erwarteten vorzeitigen Reichstagsneuwahl mehrten sich die

Fälle, wo die Kandidatenfrage in den Auswahlgremien nicht zugunsten eines einzigen Kandidaten vorentschieden

werden konnte, so daß auf der Wahlkreisversammlung bzw. Wahlkreiskonferenz 2 Kandidaten – meist aus

unterschiedlichen innerparteilichen Gruppierungen – zur Auswahl standen: z. B. in Bremen, Baden 6 und